编者按:2025年是抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。4月8日,正值闽籍开国上将、人民空军的主要创建者之一刘亚楼同志诞辰115周年纪念日。为缅怀这位为世界反法西斯战争和中国革命与建设作出重要贡献的军事家,本室特向其女刘煜鸿同志约写了《父亲刘亚楼胸前的奖章》这一回忆文章,并于其诞辰纪念日在本网刊发,本室主管主办刊物《福建党史月刊》亦将于近期全文刊发。

刘亚楼同志一生忠诚于党的事业,在革命战争年代屡建奇功,新中国成立后又为空军建设呕心沥血。他的革命精神、治军理念和崇高品格,至今仍激励着我们。当前,全党正在深入开展党史学习教育,重温刘亚楼等老一辈无产阶级革命家的光辉事迹,对传承红色基因、赓续精神血脉具有重要意义。让我们在追思中汲取奋进力量,在缅怀中强化使命担当,为实现新时代强军目标接续奋斗。

今年是伟大的世界反法西斯战争胜利80周年,又逢父亲刘亚楼诞辰115周年和离世60周年。在此,仅以此文表达对胜利的赞誉和对父亲深情的怀念。

我的父亲刘亚楼在1941至1945年间,曾在苏军中亲历了苏联的卫国战争和对侵华日军的作战。我至今保存着一张父亲身穿苏式军装的照片。年轻的父亲佩戴着苏军少校军衔,英俊帅气,胸前佩戴的两枚奖章格外醒目。

▲刘亚楼在苏联红军中的留影,胸前佩戴着对徳作战和对日作战胜利奖章

父亲胸前的两枚奖章,是世界反法西斯战争中苏联战胜德国奖章和战胜日本奖章。这两枚奖章反映了父亲在这场战争中,既参加了苏联红军对德国法西斯的作战,也参加了对侵略我国的日本关东军的作战,记载着父亲在苏联近8年的难忘经历。

▲斯大林头像向西的是苏联战胜德国奖章(左);斯大林头像向东的是苏联战胜日本奖章(右)

一、伏龙芝军事学院的优等生

1938年4月,党中央派父亲赴苏联进入有“红军大脑”之称的伏龙芝军事学院学习。这是自父亲参加红军以来,在红四军随营学校(后改为红军学校)、红军大学(后改为抗日军政大学)学习之后,第三次进军校学习深造。

初到莫斯科,首先遇到的“拦路虎”就是语言困难。

一次,父亲患急性阑尾炎住进了医院。当时,苏联的药品尤其是麻醉药品十分缺乏。手术前,医生征求意见,问他“需要不需要麻醉”?医生连说带比划,父亲就是听不懂,只好不住地摇头。医生以他的摇头为态度,把他推进了手术室,硬是在没有麻醉的情况下做了阑尾切除手术。

出院后,父亲下定决心尽快攻克语言关。他以顽强毅力和拼搏精神,投入到这场新的战斗中。每天早起晚睡,练习发音,默写单词,背诵俄语课文。功夫不负有心人,半年之后,对于日常生活用语,父亲已能应用自如,并能用俄语口答笔书学习中的一般问题。

伏龙芝军事学院学习的主要内容有世界战争史、战略学、战役学,还有从连到大兵团联合作战的组织指挥和战术运用以及军事工程学等。这些内容层次高、系统性强,教员要在限定的时间内把规定的内容讲完,这对初学俄语、记录速度不快的中国学员来说,是很大的困难。对此,父亲以延长自学时间、进一步提高俄语水平、更加刻苦用功来弥补。

进入第二学年,父亲不但能较好地掌握课堂上的学习内容,还能超越教员的讲授范围,阅读和涉猎更多的学术专著。在军事学术讨论中,他对战役战术思想周密细致的表达,常常受到同学们的称赞;在作战推演中,他长于谋略、组织等方面的聪明才智也很快显露出来,深得教员的赞赏。

在俄罗斯档案馆保存的历史档案中,记载了学校领导对父亲学习的评价:

“在班里不论是学习,还是威望和觉悟,他都是领先的。战术方面理解快,能作出正确结论,并清晰地阐述;一般部队战斗的战术使用和应用,加强手段(炮兵、坦克和工程师手段)完全正确且有根据;师团级司令部指挥职责知识优秀,军级司令部指挥工作概念清楚,执行者任务分配完全正确;战斗文书完成优秀,绘制地图、图表清晰,是所有学员的榜样,是遵守纪律立场坚定的同志。在特别班学习过程中,学习俄语,能读书看报,甚至可以用俄语自由交谈任何问题。”

在军事学院学习的生活也充满了艰辛。由于物价上涨,食品供应严重不足。严寒的冬季,取暖非常困难,最冷时室内只有零下6度。没有煤炭烧,就去树林里捡树枝烧;缺少衣服穿,只能互相借衣服、𧙕子、皮鞋穿。很多人生病,但往往等几十天都无法获得去医院看病的证件。这些困难,不但没有削弱父亲发奋学习的决心,反而更加磨炼了他的意志。

1941年春,德军开始在东欧集结重兵,战争即将来临。这期间,父亲和一些军事将领参加了共产国际执委会组织的讨论德军倘若进攻莫斯科的主攻方向问题。斯大林曾认为,希特勒必定沿着乌克兰和顿涅茨河流域东进,以占领经济作物地区,借此切断苏联的经济命脉。这条路线正是1812年6月拿破仑远征莫斯科的路线。

而父亲经研究后认为,希特勒必将选择土质坚硬、距莫斯科距离最短、适合机械化部队展开的白俄罗斯作为进攻莫斯科的最佳路线,认为这也符合希特勒一贯的闪电战作风。他的分析和看法受到与会人员的关注,后整理成文通过共产国际转达给了苏军最高统帅部,可惜并未被采纳。

苏德战争爆发后的事实证明,父亲的分析是正确的。德军进攻莫斯科兵力配置最强、最精锐、数量最多的坦克部队,正是从白俄罗斯方向杀将过来。苏军因判断失误等原因,一开战便处于被动,损失惨重。

由于战争的爆发,共产国际安排在苏联学习的中国同志离开莫斯科,计划经蒙古回国。

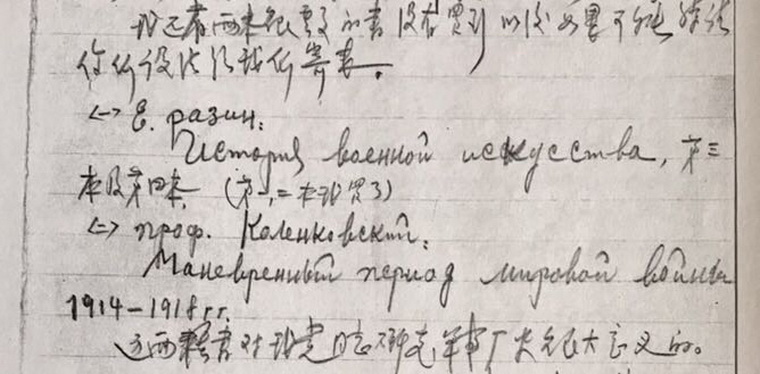

在突发的战争期间回国,父亲别的东西可以不带,但对今后指导国内军事斗争有益的军事理论书籍,他是想尽办法要买到手带回国。在行至蒙古乌兰乌德时,父亲在给共产国际工作人员报告途中情况的信中专门写到:

“我还有两本很重要的书没有买到,以后如果可能特请你们设法给我们寄来。

〈一〉叶·拉金著:《军事艺术史》,第三本及第四本(第一、二本我买了);

〈二〉科连科夫斯基教授著:《1914-1918年世界大战期间的运动战》

这两本书对我党同志研究军事史有很大意义的。”

由此可见,父亲对军事理论学习的重视和渴求,也可看到他当时对战争研究的广度和深度。

▲刘亚楼手书的信

二、卫国战争中的苏军少校

当父亲一行到达蒙古乌兰巴托后,发现边界已被封锁,无法通过。回国受阻,则分别行动。父亲因俄语好,进入了苏联红军。

当时的苏联正处于卫国战争最艰难的时期,父亲和苏联红军一起投入到了伟大的反法西斯战争中。

▲刘亚楼(中)参加了苏联卫国战争

1942年冬季的斯大林格勒战役中,父亲向苏军指挥部提出建议,认为德军不适应严寒气候、缺乏过冬准备,苏军应发挥严寒作战和快速机动作战的优势,首先出动战机掌握制空权,掩护轰炸机扫平地面障碍,而后以装甲部队为先导,骑兵和滑雪部队快速跟进,实施陆、空协同作战。

父亲的建议受到了苏军指挥部的关注,也被证实为有效可行。之后他不断显示出来的军事才华让人刮目相看。父亲在苏联的档案中记载了苏联军事领导对他的评价,认为他“可以成为师长,在司令部工作中可以成为部队副总参谋长或业务部门领导”,“有能力,有觉悟,认真,团结同志,在同志中有威望”。苏军高层很欣赏并希望得到这样的人才,曾多次动员父亲加入苏联国籍。在苏军中,若不加入苏联国籍就不能担任军事主官,加入苏联国籍则意味着可获得更高的职务和待遇,但父亲始终拒绝。因此,父亲在苏军一直担任参谋,被授予少校军衔。

▲在苏联红军中的刘亚楼

三、抗联教导旅的“大老师”

1943年,父亲被派到驻哈巴罗夫斯克(伯力)的远东军区。一方面担任军区司令部工作,一方面对抗联教导旅实施军事指导。抗联教导旅是1942年8月我国东北抗日联军移至苏联境内后组建的,编为苏联远东军区独立第八十八步兵旅。父亲针对该旅人员的情况迅速拟定了教育训练计划,指导该旅严格按计划内容和训练程序施训。他亲自动手翻译和编写教材,每周去授课,被称为“大老师”。

▲哈巴罗夫斯克营地在建的抗联八十八旅纪念碑

原八十八旅三营营长、开国少将王明贵将军回忆录中记载:“东北抗联领导人给斯大林的报告中提出请求党中央派干部来东北。于是,1942年11月后,卢冬生、刘亚楼陆续来到远东地区的东北抗联教导旅。由于我们长期努力也未能与党中央取得直接联系,所以来自延安的任何消息和材料都十分珍重。周保中、张寿篯等领导同志通过各种渠道而得到一些残缺的《新华日报》、以及毛主席的著作《论持久战》、《中国革命战争的战略问题》、《反对自由主义》、《改造我们的学习》和有关延安整风文件。上述这些材料都是由刘亚楼同志由俄文译成中文发给大家的。教授前由刘亚楼同志翻译教材和给教员上预备课。他讲授中国工农红军的游击战术和苏联红军的正规化军事战术,给教员和学员们留下深刻的印象。”

在中央档案馆,至今保存着一份刘亚楼于1943年2月在哈巴罗夫斯克写给毛泽东主席的亲笔信。他在信中念念不忘离开延安时毛主席和中央领导对他的嘱托,写道:“中央给我的这个任务,在这几年的过程中不断地在尽我的力量执行着。我是我党工作于军队的同志中的一个战士,我对于我党的这支军队和他的创造者毛、朱怀着不可形容的热爱。战争中每分每秒钟都盼望着能赶快回国参加艰巨而光荣的斗争。回国的切心无法抑制下去,可是环境仍然严厉地迫使我们居留此地,除积极参加此地工作和继续完成你给我的学习任务外,对于我时常都在关注的问题,我军在目前阶段上整训军队、军队建设问题作一书面报告。并且我不管这个报告何时能到达或者是否可以到达中央。”

在信中,刘亚楼根据自己所学的知识和在苏军的经历,提出了对我军发展的建议,特别提出了尽快发展骑兵、炮兵、无线电、坦克、航空等各兵种的想法和意见。虽身在异国他乡,但心怀对党的热爱,不辱使命,时刻不忘关心我军建设发展的强烈责任感和期盼早日回国报效祖国的拳拳赤子之心跃然纸上。

1945年夏季,为配合苏联红军对日作战,父亲参加了抗联教导旅回国作战行动计划的制定。八十八旅旅长周保中的秘书王一知回忆说:“周保中、张寿篯、刘亚楼、卢冬生被远东方面军司令部吸引到制定由八十八旅参与的对关东军的作战计划的制定工作中。”

四、参战回国险遭杀身之祸

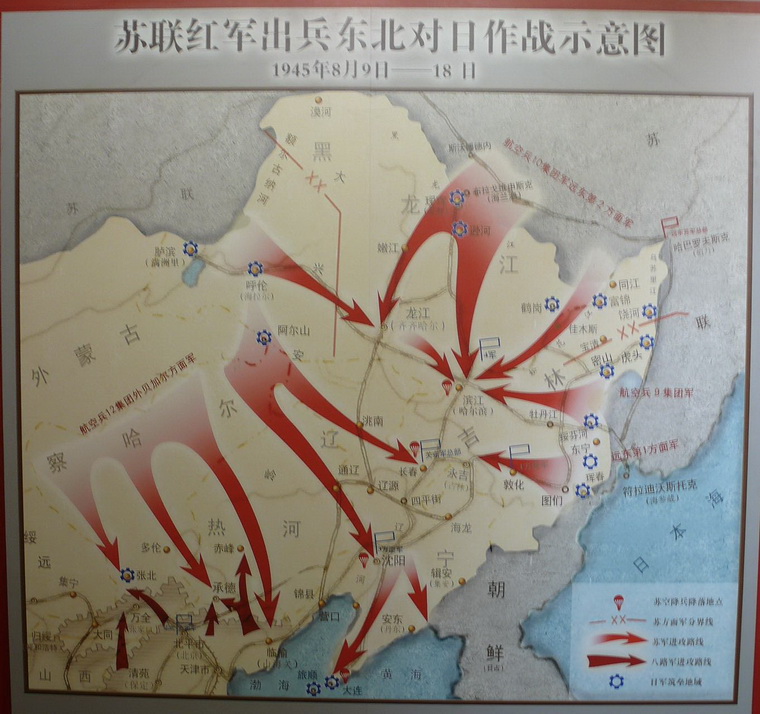

1945年8月,百万苏联红军以迅雷不及掩耳之势越过中苏边境进入我国东北,对侵华的日本关东军发起了全线进攻。父亲置身其中随苏军作战,回到了阔别近8年的祖国。

▲苏联红军出兵东北对日作战示意图

▲苏联红军对日本关东军的作战

然而正当部队势如破竹由虎林向佳木斯挺进时,突然发生了苏军轰炸机误炸自己前沿步兵阵地的严重事故。上级追查责任认为是传达作战命令的时间有误造成的,而命令正是由当天作战室值班参谋刘亚楼传达的。为此,父亲被关押起来等待执行军纪。

此时的父亲心中万分难过。他知道苏军的战场军纪非常严格,绝不容情。想到自己刚踏上祖国大地,正要为党为人民效力时,却要死于不白之冤,他要求缓刑一天。在关押室,他提笔给党中央和毛主席写了一封长信,汇报自己在苏联近8年的经历以及经验教训、意见建议,请苏军转交中共党的组织。

也正是这缓刑的一天,父亲在苏军的直接领导认为父亲工作一贯严谨,不理解怎会出这样的差错,便要求逐级核查命令传达记录。经层层核查,最终查清了真相:父亲传达的命令准确无误,而是提前占领了前沿阵地的地面部队值班员没有及时报告部队位置,才造成了轰炸机的误炸。父亲被还以清白,免遭杀身之祸,而地面部队值班员被执行纪律。事后,父亲经常用此事教育部队:一是工作中一定不能马虎,战场上任何疏忽都人命关天,严谨的工作才能取得领导的信任;二是强调时间、报告和协同的重要性。战场无情,生死转换即在瞬息之间。

五、投身解放战争展身手

1946年初,父亲向他的老领导、时任东北民主联军政委罗荣桓表达了希望回来投身祖国解放战场的愿望。罗荣桓认为东北战场正需要人才,父亲既有国内革命战争经验,也有苏联卫国战争的经验,是个难得的将才,回到我军工作十分适宜。后经罗荣桓、林彪推荐,中共东北局报中央批准,父亲被任命为东北民主联军参谋长,终于回到了日日思归的我军。经过伏龙芝军事学院的学习和苏联卫国战争的磨炼,父亲如虎添翼,军政素质有了质的飞跃,为日后在战场协助指挥员组织指挥辽沈、平津战役中的大兵团、多兵种协同作战奠定了坚实的基础。

▲刘亚楼(右)与罗荣桓在大连

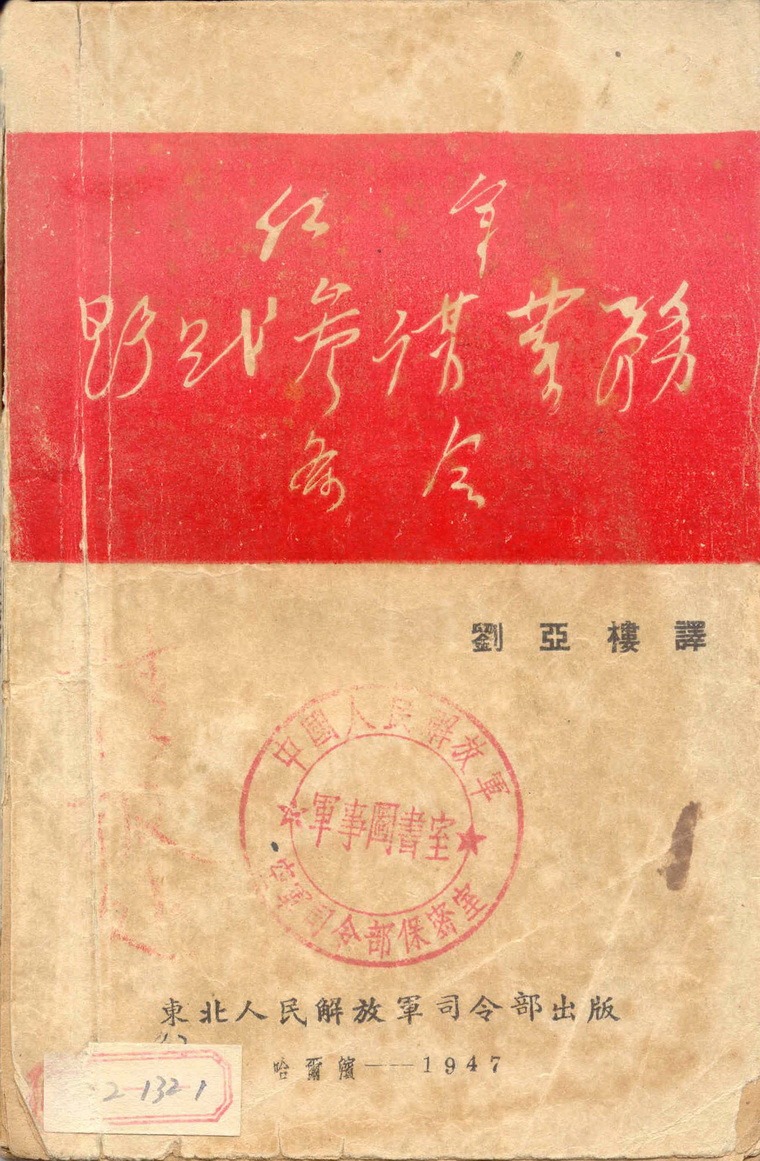

为了提高参谋人员的军事素质,正规工作秩序,父亲亲自翻译了苏军《红军野战参谋业务条令》等材料,并亲自给他们上课讲解。在一次东野召开的政治工作会议上,政治部主任谭政请父亲讲讲战斗中的政治工作。父亲讲了苏联卫国战争中的这么一件事:一个苏联士兵趴在雪地上修理汽车,身子和脸都伏在雪上,手冻僵了,腿冻麻木了,有人问他:“天这么冷,你怎么还这样干?”士兵回答:“斯大林知道我!”简单的一句话蕴藏了多么巨大的力量!如果我们每一个战士勇猛冲杀、舍身奋斗时,都懂得“毛泽东知道我”,将会产生多么神奇的威力!

▲刘亚楼翻译的苏联红军的条令

在天津战役中,父亲担任前线总指挥。这是一场前所未有的大城市攻坚战,对人民解放军来说也是一个新的课题。天津战役我军29小时克敌制胜,创造了我军步兵、炮兵、装甲兵、工程兵诸兵种协同作战,攻克坚固设防大城市的光辉范例,其中也借鉴了苏军在攻克柏林的巷战、街垒战中,部队灵活穿插、穿房越顶、无孔不入,把敌人整个防御体系打个稀烂的经验。

▲刘亚楼在指挥天津战役

回顾父亲在世界反法西斯战争中的经历和奖章背后的故事,我深深感到前辈们所付出的艰辛和今天我们和平安定生活的来之不易。如今这场战争的硝烟已过去80周年,但父亲胸前的奖章仍然熠熠闪光。我们永远不会忘记这场战争,不会忘记80年前那些为保家卫国而流血牺牲和英勇付出,最终赢得伟大胜利的人们。

▲在纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,本文作者刘煜鸿(右)和女儿王娜(左)向俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫讲述父亲刘亚楼奖章的故事

(作者系开国上将刘亚楼女儿。本文如有转载,务请注明出处)