闽西是全国著名的革命老根据地,是第二次国内革命战争时期中央苏区的重要组成部分。当年这里曾进行过轰轰烈烈的土地革命。全国解放后,由于闽西存在着全国绝无仅有的极其复杂的土地占有情况,这里开展的土地改革运动也就采取了有别于其他老区或一般新区的特殊政策和做法。探讨闽西老革命根据地的土地改革问题,对于研究新中国的土地改革,特别是老区的土地改革是很有裨益的。

一

闽西老革命根据地指福建省的龙岩地区(原称龙岩专区,现龙岩市),辖龙岩(现新罗)、长汀、永定、上杭、武平、漳平、连城等县。据统计,1949年,全专区共有土地面积1.959万平方公里,辖7个县、76个区、613个乡镇,人口109万,其中农业户26.2万户,农业人口98.7万;有耕地227万亩。[1]由于历史的原因,到土地改革前,闽西的土地(主要是指耕地,下同)占有情况极其复杂,基本上可分为下列五种类型地区:

(一)保留土地革命果实地区

20世纪20年代末的土地革命之前,闽西的土地占有是较集中的,根据龙岩、永定、上杭、连城、长汀、武平六县调查,“田地平均百分之八十五在收租阶级手里,农民所有田地平均不过百分之十五”。[2]

闽西的土地革命是由1928年中国共产党领导的永定县溪南开展的分田运动开其端绪。早在1928年中共闽西党组织领导龙岩、上杭和永定一些地区的农民先后举行武装暴动,并在永定县溪南区建立苏维埃政权和革命武装,在不到一个月时间里,溪南区共有13个乡2万多人口的地区完成了土地的没收和分配工作。1929年春,毛泽东、朱德率领红四军入闽,与闽西地方党组织相配合,在闽西原有的革命基础上,创建了范围遍及方园数百里的闽西革命根据地,并领导根据地人民在很短的时间内,“解决了五十多个区六百多个乡的土地问题,约有八十多万贫苦农民得到了土地”。[3]当时分田的范围占全区总户数、总人数的70%以上。

闽西苏区的土地革命经历了将近7年时间。1934年10月,中央主力红军长征后,特别是1938年闽西红军游击队改编成新四军二支队北上抗日后,国民党顽固派千方百计指使、组织、支持地主进行反攻倒算,企图在土地革命地区全面恢复封建业权。闽西党组织在敌强我弱的不利情况下,领导广大群众开展了各种形式的保田斗争,粉碎了国民党顽固派的种种阴谋,使龙岩、上杭、永定等县的15个区、83个乡,14.6万人口的地区,约有20多万亩的土地一直保留在农民手中,直至全国解放。这些地区保留一年一度“抽死补生”、“抽嫁补娶”的调整土地习惯,这是中国农运史上的奇迹,也是闽西红旗不倒的重要标志之一。[4]

(二)经过土地革命,红军北上后封建制度恢复地区

属此类地区的有永定、上杭、长汀、连城、漳平等县的267个乡,约53万人。[5]这些地区的农民在经济上、政治上深受压迫。红军北上后,地主阶级不但夺回农民分得的土地,有的还倒算五年的地租,勒索烈军属的户口费、壮丁费等;但也有些地主害怕红军归来,纷纷将一部分土地低价出卖给农民,或转化为公堂田进行剥削,造成封建剥削在某种程度上相对削弱,中农相对增加了。

(三)扶植自耕农地区

中央主力红军长征后,闽西围绕夺田与保田进行了尖锐的复辟与反复辟的斗争,国民党福建当局为了缓和阶级矛盾,争取农民,决定从1942年6月起,在龙岩全境推行所谓“扶植自耕农”政策,进而在全省推广。他们打着“实行平均地权”“耕者有其田”“变无土地的佃户为有土地的自耕农”的招牌,规定“将有纠纷的土地,由政府依法实施征收,转售给需要土地的农民,其所需资金向中国农民银行贷款。以领地人分期缴付之价陆续偿还原业主”。[6]希图在维护封建统治的基础上,对现实的农村土地关系进行有补偿的调整,其目的是强迫农民交出土地,承认地主土地业权。此后,在闽西实际推行“扶植自耕农”的地区有龙岩、上杭、永定、武平等县的39个乡、6.79万人。这类地区地主的土地数量上已与农民差不多,但质量好,其他财产均不动,政治上仍保持其反动的优势地位。

(四)解放后群众自发分田地区

属此类地区的有长汀县的宣成区、三平区,上杭县的东一区,连城县的康乐区的22.5个乡,4.95万人。这类乡村都经过土地革命,但后来为封建势力所复辟。全国解放后,这些地区农民已不满足于减租退租,进而在未经人民政府批准的情况下,迫不及待地自发起来按照苏区时期分配土地的办法进行分田。这类分田大部分是由原苏区时期的老干部领导的,也有一部分为地主恶霸所掌握和领导,方法上采取打乱平分,存在着和平分田现象,既无划阶级也未展开斗争,地主的四大财产均未没收,黑地多,封建势力没有彻底摧毁。

(五)新解放地区

属这类地区的有武平、连城、漳平、上杭、长汀等县的222.5个乡,约34万人。这类地区过去大部分是地主逃亡的白区,封建势力顽固。在第二次国内革命战争时期,上述地区的若干地方虽然建立过红色政权,但为时很短,均没有经过土地革命。土地占有状况极不合理,占人口4%的地主、富农仍占有土地18%,且操纵着50%—60%的公堂土地,而90%以上的农民只占有25%左右的土地。

上述错综复杂的土地占有情况说明:第一,闽西老区经过20多年的革命斗争,从整个阶级看,除部分纯新区外,地主阶级是相对削弱了(户数减少),而中农户数明显增加了。如永定县富岭村中农户数占47%,平在村占51%;上杭石玉村占60%,而梅溪的一个自然村占到80%。[7]这一状况决定了闽西老区在土改中必须十分注意团结中农,注重保护中农的利益,使之在经济上不受侵犯;第二,闽西老区的封建经济虽有不同程度的削弱,但封建制度仍然没有摧毁,其统治剥削的手段是异常狡猾而残酷的,特别是他们利用公田进行剥削。据调查统计,土改前福建省8个专区66个县的公田平均仅占总土地数的29.34%,而闽西的公田却占到总土地数的42.69%,多了13个百分点。此外,倒田霸占也是比较普遍而严重的现象,即使保持土地革命果实的地区也发现有反革命分子的霸占行为,土地革命未及的新区封建剥削情形尤为严重,因此,土改中丝毫不能放松对地主阶级的打击,不可忽视消灭地主阶级这一土地改革的基本目标。只有彻底消灭封建势力,才能完成土地改革的任务,并藉以发展农村生产力;第三,由于闽西存在着众多纷繁的土地关系,增加了土地改革的复杂性,这就要求在土改时,不能简单地实行与一般老区和新区农村雷同的土改政策和方法,而必须从实际出发,制定适合闽西老革命根据地特点的具体政策和做法,这样才能避免走弯路,保证土地改革的顺利完成。

二

闽西绝大部分县是1949年9—10月解放的。解放初期的闽西,社会经济状况极其混乱和复杂。由于国民党溃退时留下大量的党团骨干和散兵游勇,加上闽西是老苏区,历来阶级矛盾尖锐,地主恶霸掌握有大量的土匪武装。因此,闽西的匪患相当严重,到1950年夏,土匪武装的人数发展到5000余人。他们伺机武装颠覆新生的人民政权,大肆破坏并掠夺人民财产,杀害工作人员和群众,因而造成社会极度不安定。与此同时,经历过土地革命洗礼的闽西老革命根据地群众迫切要求收回被地主富农强占的土地,进而发生部分地方群众自发起来分田。这一现象后来虽然经过耐心的宣传教育和解释说服工作而制止了,但也造成了干部群众的思想混乱。

1950年6月30日,《中华人民共和国土地改革法》颁布后,中共福建省委于7月11日发出了《关于土改工作的指示》并向华东局作了报告,提出省委决定于今冬明春在闽侯专区进行土改,结束闽西老区土改;要求一般地区进行一个乡的土改试验;以便为明冬后春完成土改作准备。

省委的指示下达后,中共龙岩地委多次进行了讨论。认为闽西情况比较特殊和复杂,经过了苏维埃的土地革命,国民党复占时期地主又残酷地向农民实行倒算,在遭到中共闽西地方组织领导农民开展保田斗争以后,又不得不采用绥靖主义的土改办法,使土地关系和占有情况变得更加复杂化,阶级关系也出现了很大的变化,因此,在土改斗争中必须实事求是地加以研究和处理,否则,有可能造成斗争面牵涉太广,而出现混乱局面。

有鉴于此,中共龙岩地委、龙岩专署一方面部署在全区开展土地占有情况的调查;另一方面根据《中华人民共和国土地改革法》的精神和《华东土地改革实施办法的规定》,结合本区土地实际情况,组织人员先后制定了《关于保持苏维埃分配土地地区及国民党扶植自耕农地区土地调整施行细则(草案)》、《解放后老革命地区农民自发实行分配土地地区之土地改革施行细则(草案)》、《关于实行土地改革新区的补充规定(草案)》等文件上报福建省人民政府批准。

在上述上报的文件中,龙岩地委、专署就如何开展闽西老革命根据地的土改问题提出了相应的实施意见,其具体的政策和做法,主要是:

(一)对保持苏维埃分配土地地区,《施行细则(草案)》提出:“为便利于团结与组织广大农民发展生产,应在原耕基础上采取抽多补少、抽肥补瘦的原则,实行土地调整,以确定地权,颁发土地证。”之所以采取这样的政策,主要是因为在保持苏区时分配土地的地区,虽然经过多次的土地调整,但大部分农民仍然保持原分配土地,因此,应基本上保持原来所分配的基础不动,而仅将国民党统治时期少数地主、恶霸分子及保甲人员,利用政治权势实行倒算或抢夺农民和革命军工烈属土地部分和公田及因人口减少而多出的过多土地没收征收出来,在适当补偿被侵害农民、革命军工烈属并照顾原耕基础上进行调整分配。在分配时也不强调拉平,而对于过去分得土地之农民,因劳动所得而增加的土地必须加以保护。

(二)对国民党扶植自耕农地区,《施行细则(草案)》指出,对这类地区“不予承认,但应在尽可能保持原耕基础上,必须划分阶级,实行重新分配”。之所以这样规定,主要是因为这类地区的分地方法极不合理,当时在推行“扶植自耕农运动”时,规定凡是出租土地均予征购分配,后来又改变做法,只限制每户的最大耕地面积,其超过者由政府发行土地债券予以征收,分配给无地、少地的农民。这些做法除龙岩县因面对土地革命既成的分田历史事实,较易推行外,而在未经过分田的地区,则难以奏效,最后因农民、地主都反对,大多只是敷衍了事,事实上一仍旧贯,因而,在扶植自耕农地区,封建势力仍占优势地位,有必要实行重新分配土地。

(三)对解放后群众自发分配土地地区,《施行细则(草案)》规定:“应依照土地改革法精神,实行调整土地,结束土改,但已分配给农民的土地,一般应保持现状,对若干违反土地改革政策的应予端正。”这样做的目的,主要是从加强团结的原则出发,承认既成事实,避免挫伤农民的积极性,以利于农业生产的发展。

(四)对新解放区,《补充规定(草案)》提出:“凡本区各县过去未进行过土地改革运动的地区,必须遵照中央土地改革法及华东土地改革实施办法的规定,实行土地改革。”

龙岩地委、专署提出的上述条文,是在经过大量的调查研究,广泛征求意见,并经党委反复研究后制定的,它针对性较强,同时兼备灵活性和创造性,比较符合广大农民的根本利益。

正在此时,由于朝鲜战争爆发,美国派出第七舰队进入台湾海峡,以支持蒋介石集团进犯大陆,福建面临严峻的海防局势,毛泽东主席遂于11月17日提出“从现在起,和广泛展开土地改革工作相结合(福建必须迅速实行土改),限六个月内剿灭一切成股土匪”。[8]福建省委、省人民政府在接到华东局转来毛主席的这一指示后,立即部署在全省范围内行动起来,闽西革命老根据地的土地改革运动便在这种局势下紧锣密鼓地展开。

12月间,福建省人民政府在综合了龙岩专署上报的有关文件后,以《龙岩专区经过土地革命地区有关土地改革若干具体政策实施意见》报送华东局,并很快得到了批准,这样,福建省人民政府便于1951年1月18日正式颁布了《关于龙岩专区经过土地革命地区有关土地改革若干具体实施办法的规定》(以下简称《规定》)。《规定》区别不同的土地占有情况,分为三种类型,并采取不同的实施办法。

(一)对于“保持苏维埃土地革命果实的地区”,按照《中国人民政治协商会议共同纲领》第二十七条“必须保护农民已得土地的所有权”的规定,“进行必要的土地调整,确定地权,结束土地改革,发展生产”。这条规定,旨在保护农民及其他劳动人民在土地革命战争时期分得的以及土地革命后所得的土地财产不受侵犯;保护富农在土地革命时依法保留的土地及其在土地革命后劳动所得之自耕或雇人耕种的土地不受侵犯,充分体现了党的保存富农经济的政策。由于闽西公田多,且大多为剥削阶级所占有,如不加以征收分配,农民得地更少,所以《规定》明确提出:“征收公田,包括族田、庙田、学田、教会田,没收在敌人重占时期反革命政权所留的乡保公田,除经专署以上人民政府批准保留者外,均由农会分配给无地或少地的农民”。考虑到闽西老革命根据地烈士多、革命军人多,其家属对革命有功的特点,《规定》明确提出“在调整土地时,应切实解决革命军人家属烈士家属的土地和其他生产资料。”

(二)对于“经过苏维埃时期的土地革命在红军北上后封建势力复辟,封建土地制度恢复地区”,视作新区,依照《中华人民共和国土地改革法》实行土地改革,重新分配土地。

(三)对于“解放后在中华人民共和国土地改革法颁布之前,农民自发分配土地地区”,基本上予以承认,但要依据《中华人民共和国土地改革法》精神进行复查。《规定》指出,必须继续没收尚未没收的地主土地财产,征收尚未征收的公田,说服多占成果者退出多占的部分,中农利益受侵犯者加以补偿,以彻底摧毁封建势力,端正政策,加强团结,确定地权,结束土地改革。

从上述《规定》可见,福建省人民政府制定的实施办法,基本上采纳了龙岩提出的处理原则,但又有所不同,它是在经过梳理后使之在条理上更加清楚,政策性更强,也更便于操作。

至于国民党扶植自耕农地区应如何进行土改,省府颁布的《规定》没有涉及。而在中共龙岩地委于1951年2月1日制定的《对老区土改的实施意见》中,则作出了相应的处理意见,即从政治上否认其合法性,而在政策上和具体做法上则“应根据土地法的原则结合实际情况进行抽补,调整土地”,并制定了七条具体处理原则。

这样,有关闽西老革命根据地土改问题的具体政策规定都已制定完毕,这就为既稳又快又好地解决闽西老革命根据地的土地问题打下了良好的基础。

三

遵照福建省委的部署,1950年12月7日—12日,中共龙岩地委召开紧急扩大会议。会议认为本地区,特别(龙)岩、永(定)、(上)杭三县,已具备土改条件,因此作出了在全区范围内立即开展土改的决议。12月中下旬,地委先后派出两个土改工作队在永定县的富岭乡、上杭县的白玉乡开展土地改革试点。1951年1月19日,龙岩专区土改委员会成立,并于1月23日召开第一次土地改革委员会会议,会议制订了《龙岩专区土改工作方案》,从而开始了全区性的土地改革。

龙岩专区的土地改革分三期进行。第一期土改(包括土地调整)从1951年1月开始,到3月春耕前基本结束,土改、土整地区大部分为老苏区,以龙岩、永定、上杭三县中心地区为主,共计380个乡,占全区总乡数的59.37%;第二期土改从同年5月开始,到8月份基本结束,土改地区除长汀、永定及漳平一部分老苏区外,新解放地区占60%以上,共有192个乡,占全区总乡数约30%;第三期土改从同年9月开始到12月份结束,土改地区包括封建势力复辟地区、新区、自发分田地区,而绝大部分是处于省、县边沿地带的新解放区,共有63个乡,占全区总乡数约10%。至此,除漳平县少数民族苗族聚居的山羊隔乡按《中华人民共和国土地改革法》第三十条规定暂不实行土改外,全区土地改革工作基本结束,并随后颁发了土地证。

在历时一年多的闽西老革命根据地土地改革运动中,由于有福建省委、龙岩地委的正确领导和广大老区群众的共同努力,尤其是正确地制定和实施了符合闽西老区实际的具体政策法令,同时,较好地把土改与剿匪、镇压反革命斗争相结合,与恢复和发展生产相结合,并尽力可能地团结一切可以团结的力量,建立农村反封建的统一战线,从而使闽西的土地改革运动开展得比较健康和平稳,并且取得了很大的成绩,主要表现在:

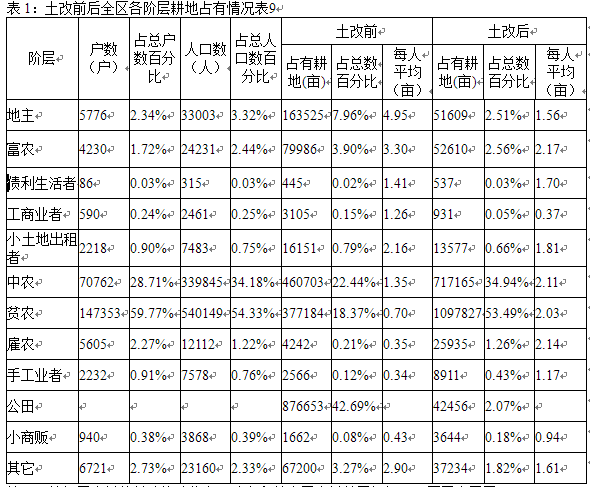

第一,彻底废除封建的土地制度,改变为农民的土地所有制。在土地改革中,龙岩地区共没收、征收封建土地1106944亩,没收地主、反革命财产计房屋43047间,耕牛3913头,农具59331件,多余粮食4480467斤,其他家具财产49181件,纸料52061斤。全区有70%以上共计750728人分得了土地及生产资料,而其中贫雇农占508851人,中农占218942人。经过土地改革和调整,雇农、贫农和中农的土地都有很大程度的提高(详见表1),从而改变了土地占有不合理的状况,使广大农民从经济上获得了根本解放。

第二,摧毁了农村的封建统治势力,建立和健全了农村基层组织,巩固了人民民主政权。在土地改革中,闽西各地都贯彻了“有领导地放手发动群众,大胆展开反封建斗争”的方针,深入发动群众展开说理斗争,全区共召开群众性斗争会3974次,参加群众达170.2万人次,共斗争恶霸地主6117个,逮捕15198人,通过人民法庭公审886次,依法处决恶霸地主4164名,管制4402名,释放3288名。同时,收缴了地主恶霸的各种长短枪2313支,轻机2挺,刀矛127把,弹药30236发,电话机9部。通过以上一系列的措施,使长期压在农民头上的封建势力受到毁灭性的打击,从而安定了社会秩序。

土地改革使得乡村政权机构更加健全和纯洁,全区共有乡政委员7566名,而其中贫雇农占69%,中农及其他劳动人民占31%;农村的各种群众团体也得到了整顿,群众的政治觉悟空前提高,他们纷纷参加农会、民兵、青年团、妇女会等组织。全区农会会员已由土改前的136685人发展到367278人(其中妇女占44.2%),占全区农业人口的33.7%;民兵武装由32244人发展到67736人,占全区农业人口的6%;青年团员由1361人发展到12079人。此外,土改中还培养了24474名积极分子,充实到基层组织的领导机构。土改后的农村,农民真正当家作了主人,在政治上得到了彻底的翻身。

第三,极大地解放了农村生产力,促进了农业生产的发展,改善了农民的生活。获得土地后的农民,生产积极性空前提高,大家纷纷参加爱国增产竞赛,开展互助合作运动,大力兴修水利、精耕细作、增施肥料、改良技术,使农业生产在战胜水、旱、虫灾的基础上获得连年丰收。全区粮食总产量从1950年的35700多万斤跃升至1951年的63500多万斤,1952年仅早稻就达42800多万斤。土改后农民的生活水平也大大改善,农村购买力有很大提高,贫农每人每年购买力己由土改前的10元增至18元,中农由18元增至25元。同时,土改运动也推进了闽西老革命根据地的恢复和发展。据龙岩、长汀、上杭、永定、连城、漳平六县的统计,已重修重建房屋4200余座,垦复田地8700余亩。[9]

第四,提高了农民的阶级觉悟和爱国热忱,推动了剿匪斗争和抗美援朝运动的发展。通过土改运动,调动了农民保卫胜利果实的积极性,他们纷纷参加民兵等地方武装,积极配合解放大军展开剿匪斗争,仅1951年一年就配合主力作战596次,消灭土匪7526人;此外,民兵单独出发剿匪830次,歼匪1680人,许多著名匪首如罗凤岐、华仰桥、罗柏盛等都是被民兵抓住的。长汀河田区五个青年妇女还冒险抓住赤膊匪王纯青,许多乡村民兵带领着广大群众冒风雨乘黑夜追踪抓回逃亡恶霸、土匪,积极保卫翻身果实。

土地改革推动了抗美援朝运动,广大农民纷纷以实际行动投入到保家卫国的行列,全区报名参军的有2万多人,应征入伍的有6037人,到处重现当年苏区时期母送子、妻送夫参军的动人景象。上杭大批妇女要求参军,当得不到批准时,她们反而埋怨说:“人民政府对待男女不平等啦!”在抗美援朝爱国捐献上,仅1951年全区农民就捐献45万余元,可购买战斗机3架;在为烈军属代耕方面,全区占60%以上的烈军属受到代耕,龙岩县的固定代耕占到83.5%;此外,在征粮方面,1951—1952年两年都在20天内即告基本结束,交粮比快、比好,连瞎子、老头也参加挑运,表现出极大的爱国热忱。

第五,广大农民掀起了学习文化的热潮,健康文明的社会风气逐步形成。土地改革使闽西老区的文化教育事业有了很大的发展,大批的农民子弟进入了学校,农村中掀起了文化学习的热潮。全区小学生已由土改前的76560人增至114226人,中学生己由6897人增至13152人,冬学夜校已有331所,参加文化学习的农民已增至196229人,五六十岁的老太婆也参加了学习,出现了“女儿教母亲”、“妻子教丈夫”等生动场面;乡村文娱活动也逐渐活跃起来,“红军山歌”到处流传,农村业余剧社有115个,主动配合中心任务机动演出。由于群众的政治觉悟逐步提高,迷信风气大为减少,仅上杭县下才溪乡1951年因停止迎神赛会而节省的谷子就有400多担;乡村中偷盗、赌博、游手好闲等不良风气大大改变了;农民间地域宗派观念已基本消除,互助友爱蔚然成风。

总之,闽西老革命根据地的土地改革运动是成功的。虽然土改过程中也曾发生急于求成、包办代替、强迫命令等现象;在执行政策中也曾出现偏差,以至于错划成分,及侵犯中农和侨眷利益;部分乡村干部多得胜利果实;以及林权处理不当等错误,但是,这些不良现象在随后开展的土改检查、复查或补课中逐步得到了纠正,有的还结合生产进行了适当的处理。

闽西老革命根据地的土地问题,最终获得了较圆满的解决。闽西老革命根据地的土改是中国共产党在复杂情况下灵活运用土地政策的榜样,它所取得成功的历史经验,值得我们认真总结。

(作者单位:中共龙岩市委党史研究室)

[1] 龙岩专署计划经济委员会编:《龙岩专区基本统计(1949—1961)》,1961年版,第32页。

[2] 中共福建省委党校党史研究室编:《红四军入闽和古田会议文献资料》,福建人民出版社1979年版,第69页。

[3] 张鼎丞:《中国共产党创建闽西革命根据地》,人民出版社1983年版,第37页。

[4] 魏金水:《闽西的保田斗争》,《南方局党史资料(五)》,重庆出版社1990年版,第359、369页。

[5] 中共龙岩地区农委办:《龙岩专区三年来土地改革运动工作总结》,1952年12月3日(以下未注明出处均引自该文献)。

[6] 陈鼎元、屠剑臣:《扶植自耕农在龙岩》,龙岩县政府、龙岩地权调整办事处1948年1月编印,第20页。

[7] 《龙岩专区若干乡土地改革的特点和几个具体经验》,1951年07月23日。

[8] 《建国以来毛泽东文稿(第1册)》,中央文献出版社1987年版,第669页。

[9]龙岩地区地方志编纂委员会编:《龙岩地区志(上)》,上海人民出版社1992年版,第213页。

[10] 陈于勤:《福建省土地改革运动探讨》,《党史研究与教学》,1994年第1期。